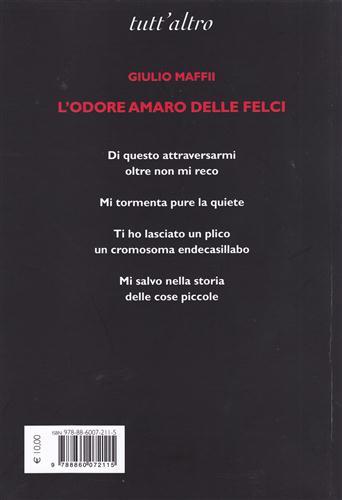

Giulio Maffii

L’odore amaro delle felci, Edizioni della Meridiana, 2012

Premio Sandro Penna 2011

Parole tra il vetro e il vuoto

Nel cerchio soffocante di quanti ardono solo per la materialità fugace tutto è destinato a svaporare, svilendosi. Essi, ciechi d’anima per deficit di natura, non sanno che la percezione, se profonda, si dilata all’infinito già in un tenue grano di armonia. Di conseguenza non conoscono la luce della parola priva di affannose ansietà, libera da inganni ipocriti e plateali eccessi. Emettono scoppi di suoni, negando vigore alla riflessione nell’atmosfera caliginosa dei loro fiati. Così i Telchini di Giulio Maffii ne L’odore amaro delle felci. Da impulsivi detrattori della Grazia la avversano. E prevaricano con il mostrarsi nemici di qualunque favella dal nitore limpido che sia misura di un ritmo interiore puro, frutto di genesi non contaminata nelle ritualità dei barbari di ingegno. Mi piace immaginare che Callimaco, scelto a nume tutelare di questa rara antologia, approverebbe il sentire dell’autore, capace di svuotare di significato la decadenza generale regolando il suo tempo interiore e l’ispirazione. Senza logorarsi nelle trappole dei Telchini. Al di là di qualsiasi assenza, croce, ex voto. Dentro qualsiasi limo, folata di vento, pietra di confine. Laddove ci capita di scontrarci con le male bestie che stringono furando ogni patire perfetto. Poiché la loro indole occulta gode di una perversione intrinseca: l’invidia, intesa nel senso di guardare con intento malefico per cancellare il Buono. Umor nero da frustrazione quindi, che gli scrittori antichi denunciano in maniera palese ed è invece, di necessità quasi fatidica, accettato principio ineluttabile del vivere nella silloge di Maffii. Tuttavia proprio per l’agnizione della frattura da vizio atavico, questa è ampiamente superata. Diventa cardine di pena come formula esistenziale, sostanza schietta di poetica. In un dire ora quasi languido per certi modi sussurrati, ora a cuspidi di consapevolezza bruciante tra stilemi deragliati. E non si ipotizzi di collocare questi versi in ambiti meramente tradizionali per i richiami al poeta di Cirene posti in epigrafe alle due sezioni del libro. Conclamata l’opzione programmatica del rifiutare vie larghe e affollate, si dichiara sub limine la preferenza per sentieri non battuti, anche se impervi. Lungo i quali lasciar espandere in sordina la vena creativa. A capire ciò basterebbe il rifugiarsi dell’autore nella storia / delle cose piccole (da … il mondo in tanta parte …). Vale la Bellezza, quindi. Sempre. Svincolata da canoni però, e schiva. Conta allora la Bellezza che ti permette di scampare al naufragio. E in effetti: Cosa importa chi siamo / se non apparteniamo a questo luogo / a questo fuoco / che la pelle rende vizza /Qualcuno frana insieme ai giorni / nei tormenti delle pietre / il nostro apologo si riscrive invece… ( da … in principio è la brezza …). Mai completamente fiaccata la mano ricomincia a vergare i suoi segni tempo a tempo (ibidem) in sintonia con la mente che fruga, dipanando bandoli di intricate matasse. Perché la dimensione del confine è piena di fermenti, e percorrere rasente l’asola nel fondo / delle cose e delle lontananze (da … distensione …) è un’avventura che può stroncare se non si trasforma in nutrimento. Come infatti avviene. Che poi sullo sfondo ci sia una creatura - un tu effettivo o un doppio ideale - in bilico tra concreto ed etereo, poco incide. Indovinare un’interlocuzione precisa anziché credere all’introrivolgersi non è vocazione di una lettura consegnata alla melodia di questo canto, moderatamente irregolare e talvolta variato in distonie. Per la cui comprensione è viatico la padronanza di alcune concezioni letterarie e filosofiche vincolanti. Sostituendo lo scontato recupero del fanciullino di Giovanni Pascoli con la più credibile perdita dell’aureola di baudelairiana memoria, voglio anche riferirmi alla pozzanghera nera e fredda del Battello ebbro di Arthur Rimbaud. Ripresa in ... quanti ce ne sono ... si fa spazio di inchiesta e tappa di heideggeriana navigazione dell’essere per morire. Risultano inoltre da ascrivere tra le suggestioni della scrittura di Maffii i concetti di Varco e Contingenza spesso formulati da Eugenio Montale. Il primo nell’accezione di tentativo di fissare un barlume di consapevolezza, della cui ineffabilità è emblema la rosa effimera. O meglio: la sua traccia rimasta sul muro scrostato, e il suo profumo che dilaga per un’intermittenza del cuore frangendosi in emozioni all’apparenza dimenticate (… così potesse in noi …). Il secondo come via di fuga possibile dalle pastoie del giorno dopo giorno in tanta parte telchino, decifrato terapeuticamente secondo il pensiero di Émile Boutroux nei suoi aspetti imponderabili, e dunque dischiuso al miracolo. Quello dell’imprevista gemma che emerge da un nascondiglio soffusa di recente chiarore (ibidem). Una fiamma lontana, l’illusione di un dialogare partecipe, magari nella pietosa sospensione di una tregua, nell’interludio tra pieno e vuoto, oppure tra il vetro e il vuoto (da ... fioriture …), in quella crepa infinitesima che collima con ferite e promesse di sollievo e passi sciolti. Tutto in un cromosoma endecasillabo (da … il molo …), affermato testimone narrante la forza salvifica dell’amore che trafigge i nostri corpi nudi / trasuda nei muri delle stanze / si disgrega e poi si ricompone / nel lato lucente del respiro.

Irene Navarra / Quaderni di critica / Artemisia Eventi Poesia / Giulio Maffii /

3 dicembre 2012